Commentaires

sur

Dolor

país

Dominique

Wintrebert

5

novembre 2002 |

|

Lorsque nous avons rencontré,

Diana Kamienny, Martin Reca et moi-même, tous les trois respectivement

vice-présidente, secrétaire-adjoint et président de

l’Association franco-argentine de psychiatrie et de santé mentale,

Diana Quattrocchi-Woisson il y a exactement six semaines, c’était

bien sûr pour faire connaissance. Mais nous avions aussi l’ambition

de voir quelles synergies, quels types de coopérations ou de partenariats

étaient envisageables entre nos deux associations. Nous avons alors

évoqué notre idée d’organiser un après-midi

ayant pour thème “ Crise sociale et psychopathologie ” pour lequel

nous avions le projet d’inviter Silvia Bleichmar. Nous eûmes la surprise

d’apprendre que nous avions été devancés et qu’elle

devait intervenir ici même, devant vous. Nous nous associons bien

évidemment aux regrets qu’a soulevés son absence et aux vœux

de prompt rétablissement qui lui sont destinés.

Silvia, je ne l’ai rencontrée

qu’une fois. C’était lors du Colloque sur “ l’effet mutatif

de l’interprétation psychanalytique ”. À l’invitation de

la revue Vertex, revue que j’ai créé avec mon meilleur ami

le Pr Juan Carlos Stagnaro en 1990, cette rencontre réunissait des

psychanalystes des différents courants, rompant en cela pour la

première fois avec le silence qui régnait depuis l’exclusion

de Jacques Lacan en 1964 par l’Internationale psychanalytique. Ce Colloque

se tenait à Buenos Aires en juillet 2000, et l’on peut dire que

l’Argentine y était à l’honneur. J’avais pu y mesurer le

franc-parler, la culture psychanalytique et l’intelligence de Silvia en

écoutant ses prises de position. Rappelons qu’elle est loin d’être

étrangère à la France puisqu’elle détient un

doctorat de psychanalyse de l’Université de Paris VII. Saluons le

courage de son engagement dans le mouvement de résistance des intellectuels

argentins, et le lourd tribut payé, certainement lié pour

une part à son engagement, qui lui interdit d’être parmi nous

aujourd’hui.

Parler du livre de Silvia,

c’est d’abord le dater précisément de ces évènements

de décembre 2001 en situant à quelle place se situe l’auteur,

c’est ensuite le présenter comme objet, c’est enfin parler de son

style et de son contenu.

Silvia écrit depuis

une place d’intellectuel critique, en d'autres temps, nous aurions dit

engagé, cherchant dans l’histoire ancienne et récente une

lecture des causes qui ont provoqué le naufrage argentin, examinant

les composantes de la désagrégation sociale, appelant à

une reprise en compte de l’éthique. Elle le fait avec une générosité

admirable et dans une langue simple, et l'on oublie quasiment à

la lecture de son écrit son métier de psychanalyste tant

la place des concepts apportés par cette discipline est discrète.

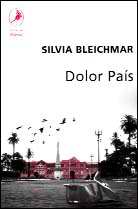

Nous allons commencer par

décrire ce livre comme l'objet qu'il est. Publié par libros

del Zorzal, il s’agit d’une édition au format de poche, sans ostentation

mais sans misérabilisme non plus, de 90 pages, plutôt un opuscule

ou un essai qu’un livre véritable. Neuf chapitres d’entre

six et quatorze pages le composent, faciles à lire. C’est typiquement

un ouvrage à emporter avec soi, à prêter ou à

offrir.

Arrêtons-nous

un instant sur la couverture. C’est une photo de Pablo Galarza dont il

faut admirer l’à-propos. Elle représente la fameuse Place

de Mai de Buenos Aires avec en toile de fond la Maison rose, nom donné

au palais présidentiel. La place est déserte et l’on imagine

plutôt l’aube que la tombée du jour. Le rose du Palais est

la seule couleur émergente dans cette aube encore indécise

où tout se dessine dans les tons gris. Au premier plan gisent une

casserole et son couvercle, les deux cabossés par une utilisation

que l’on devine frénétique. Cette casserole vide devenue

le symbole d’une révolte de masse contre la classe dirigeante figure,

ainsi posée en miroir de la Casa rosada, la faillite du pouvoir,

la gamelle vide du peuple. Enfin, un vol d’oiseaux, rendus légèrement

flous par l’exposition nécessairement lente de la photographie,

traduit on ne sait quel signal de départ sur cette place vidée

de toute âme qui vive. Ces oiseaux, au nombre de douze, représentent

le seul mouvement perceptible. Sont-ils sortis de cette casserole, boîte

de Pandore moderne, comme autant de maux qui rongent l’Argentine ? Ou plutôt,

un dernier cacerolazo les aura-t-il chassés ? Est-ce la métaphore

d’une migration qui va laisser la place définitivement déserte,

évoquant le tag fameux de l'aéroport de Montevideo à

l'époque des Tupamaros, "le dernier qui part éteint les lumières"

? Tout le livre va contre cette idée, appelant les Argentins à

ouvrir une nouvelle page de l'histoire argentine.

|

|

Le titre du livre,

Dolor Pais, est un contrepoint au fameux "risque pays", indice calculé

par la finance internationale pour mesurer les risques encourus par les

investissements et qui avaient mis l'Argentine à égalité

avec les pays africains les plus corrompus. L'indice "douleur pays", somme

des souffrances endurées par le peuple, est tiré d'un article

du Clarin du 25 juillet 2001.

Entrons maintenant dans

le corps du livre.

Argentine, pays de faconde

et de superbe, pays de l’enfant roi, pays aux ressources inépuisables

au point que l’on pensait, il y a un siècle, qu’elle allait devenir

les Etats-Unis d’Amérique latine, l'Argentine, est à genoux,

affamée. Elle que justement on aurait crue à tout jamais

à l’abri de la famine tant la Pampa faisait figure de corne d’abondance,

l'Argentine a faim et c’est une des premières réflexions

frappantes du livre de Silvia Bleichmar, l’appel à un souvenir d’enfance,

une phrase souvent entendue — “ Como se nota que este pais no tuvo hambre

ni guerra ”. Ce souvenir d’enfance refaisant surface avec la teinte un

peu grise que lui donnent les événements récents n'est

pas sans évoquer les immigrants chassés de leurs terres d'origine

par les guerres et les famines. En cinquante années, l'Argentine

a perdu ce statut de terre favorable à l'asile, connu la guerre

dite "sale", puis la guerre des Malouines, ses enfants et ses personnes

âgées ont faim, et tous les indices de santé publique

sont catastrophiques. Peut-on parler pour autant, comme le fait Silvia,

d'un désir mortifère d'identification aux parents ?

Le livre débute ainsi

sur la prospérité perdue et passe en revue les cinquante

dernières années, cherchant à identifier et doser

les responsabilités. Est rappelée la place singulière

des militaires dans la conduite des affaires de la nation, leur immoralité

civique, allant jusqu'au crime organisé. Leur rôle n'est évidemment

pas mis au même rang que ceux de politiciens plus ou moins corrompus,

menteurs et inefficaces. Ici, Silvia quitte le champ idéologique

et politique pour celui des formes de fonctionnement de la subjectivité.

Elle étudie alors en les distinguant l'agressivité qui reconnaît

l'autre, le sadisme qui essaye de destituer la subjectivité de l'autre

au profit de la propre jouissance du sujet, la cruauté qui mêle

les deux et dont la torture est le paradigme. Elle enchaîne sur une

référence à Hanna Arendt qui est une des pointes du

livre. Il s'agit d'un mode d'opérer qui n'a rien de sadique, agressif

ou cruel et qui pourtant produit les mêmes effets par le simple fait

d'ignorer l'autre et sa souffrance. C'est ce que Hanna Arendt a appelé

"la banalité du mal", pure indifférence à ce que l'autre

subit, la victime ayant cessé d'être notre semblable. (p.18).

Le premier chapitre

se termine par une référence à une page de l'histoire

argentine, la victoire de Liniers contre les anglais qui permit au peuple

de se faire à l'idée de se libérer de la tutelle espagnole,

et bientôt conquérir son indépendance. L'idée

de Silvia est qu'un mouvement du même ordre est aujourd'hui nécessaire,

et pour cela, il faut définir des critères non seulement

économiques mais aussi représentationnels.

|

|

Suit tout un développement

sur ce que représente l'indice qui donne son titre au livre. On

y trouve des réflexions qui sont tirées de la psychanalyse

des enfants. Quand ceux-ci sont laissés sans réponse humanisée

à leurs appels, ils peuvent entrer dans un état de marasme

et peuvent se laisser mourir de désolation.

Nous trouvons ensuite un

chapitre intitulé "déroute de la pensée" qui met l'accent

sur la perte d'un héritage et d'un espoir, celui d'un monde meilleur,

et sur la carence d'un réflexion profonde sur la condition humaine

dans les circonstances historiques traversées par le pays pour dépasser

le malaise et restituer un futur possible.

L'exode actuel de toute

une couche d'intellectuels inquiète Silvia. Il n'est pas symptôme

d'une absence d'issue, mais de l'abandon de sa recherche. Elle note dans

la jeunesse un processus de désidentification, une perte des référents.

Elle cite une parole du Président De la Rua devant le succès

d'une équipe de football : "Ces garçons vont maintenant avoir

de bonnes opportunités à l'étranger", véhiculant

l'idée, partagée par la plupart que l'avenir est à

l'extérieur du pays. Dans le vécu de la jeunesse d'une triple

perte - du sentiment d'appartenance, d'identifications partagées,

de projections vers le futur - se profile un risque de déshumanisation,

de solitude et d'absence de recours. Deux dangers guettent le psychisme

soutient-elle : la perte des investissements liant le sujet aux semblables

et la désidentification de ses propres idéaux.

Pour dire l'état

du politique, au chapitre V, elle utilise une anecdote terrible. Un poulailler

industriel a licencié tous ses ouvriers, la multinationale se retirant

du pays. Les milliers de poulets abandonnés à leur sort et

livrés à une mort certaine se sont entretués. Silvia

en fait une "métaphore vivante du cannibalisme économique,

apportant le quota d'horreur nécessaire pour que les chiffres perdent

l'opacité derrière laquelle se cache la désespérance".

(p.48)

Une autre anecdote est plus

réjouissante. Le patron d'un restaurant a décidé de

fermer ses portes aux fonctionnaires gouvernementaux habitués des

lieux après un débat avec ses employés. Que dit-il

? "Cela ne va pas mal pour nous, mais nous voyons ce qui se passe autour

de nous et c'est comme gagner au poker sur le Titanic." Silvia se réfère

à Levinas pour en tirer la leçon : "L'intrusion de l'Autre,

du Prochain (…) produit un dérangement qui est ma naissance au scrupule."

L'autre, inscrit en nous, permet d'engendrer l'attente d'une rencontre

nouvelle avec la solidarité, et cette dépendance est le fondement

éthique de notre obligation envers le semblable.

La fonction créationniste

du langage au-delà de sa nature descriptive est mise en relation

avec sa fonction de stigmatisation au début du septième chapitre,

intitulé "Perdants et gagnants, entre excuse et justification".

Il s'agit d'une critique de ces deux termes, winners et losers, signifiants-maîtres

du capitalisme sauvage établissant une bipartition selon le succès

social. Silvia trouve cette classification d'une extrême immoralité.

Les victimes seraient responsables de leur marginalisation et de leur détresse

du fait de leur incapacité à s'adapter aux nouvelles circonstances.

Il ne s'agit plus ici d'être le gagnant d'une épreuve quelconque

mais bien d'être un gagnant, d'appartenir à l'espèce

ainsi constituée. Il s'agit par là même de rendre les

perdants responsables de leur sort. Pour en faire la démonstration,

Silvia s'appuie sur un travail d'Austin qui distingue excuses et justifications.

Le risque pour les perdants est d'une part celui d'une mélancolisation

par le retour de la haine sur eux-mêmes devant l'impossibilité

de s'affronter à quiconque, d'autre part de se voir engloutis dans

la masse des handicapés qui ne savent pas trouver d'issue.

Elle distingue alors l'auto-préservation

du moi, la façon dont celui-ci prend en charge la représentation

nucléaire de lui-même qui lui rend possible d'être aimable

et l'autoconservation du moi, celle plus classique selon laquelle il préserve

ses intérêts vitaux. Dans les situations de vie extrême,

l'autopréservation peut être profondément atteinte

et pour la maintenir, l'autoconservation peut être sacrifiée

en vue de ne pas céder sur des enjeux sans lesquels la vie perd

son sens.

S'ensuit une référence

au film Matrix pour situer l'enjeu actuel de la société argentine,

qui mène aux deux derniers chapitres, véritable profession

de foi. L'Argentine est devenue un pays de recyclage, dans lequel tout

doit être repensé, chaque vie doit être considérée

comme précieuse, il faut démettre les corrompus et les incapables,

défaire les alliances misérables qui couvrent les délits.

"Nous avons gagné de perdre la pudeur d'être pauvres" nous

dit Silvia (p.90) et "cela nous permet de récupérer la dignité

d'être ce que nous sommes".

Voilà donc un livre

généreux, argumenté, combatif, écrit sans doute

dans la hâte, qui émane d'une collègue dont l'engagement

intellectuel et éthique est digne d'admiration. La référence

à la psychanalyse n'y apparaît qu'en filigrane et n'est jamais

dogmatique.

Sans doute, une reprise

du fameux article de Freud sur "la psychologie des masses" aurait-il permis

une mise en valeur plus construite du phénomène central qu'est

pour nous la corruption des dirigeants pour rendre compte de la désagrégation

sociale.

On regrettera que le choix

de l'Axe lors de la Deuxième Guerre mondiale par les militaires

déjà au pouvoir ne soit pas abordé, et qu'un espace

plus important ne soit pas donné à la terrible invention

de la dictature : les disparitions de masse. C'est ainsi que le rôle

de la Place de Mai comme territoire de révolte et de dignité

gagnée sur la répression et l'impunité est souligné

beaucoup plus avant dans le livre, mais sans être rapporté

à celles qui l'ont fait connaître internationalement par leur

courage, les dites "folles", folles d'oser se lever contre un régime

aussi barbare, folles de douleur par la perte de leurs enfants et l'impossibilité

d'effectuer les rites funéraires. La folie nous enseigne que ce

qui n'est pas admis dans l'univers du symbole fait retour dans le réel,

comme la peste dévaste Thèbes après l'injustice faite

à Antigone.

Et si la loi sur l'obéissance

due est rapportée par Silvia comme le plus haut degré de

déresponsabilisation, le "por algo sera" de sinistre mémoire,

dont il est dit qu'il refait surface à propos de la fausse dialectique

gagnants-perdants, n'est pas référé à la page

qui reste sans doute la plus noire de l'Argentine moderne.

Interrogeons-nous, pour

finir, sur la place à nulle autre pareille de la psychanalyse dans

ce pays, le livre de Silvia en étant un nouveau témoignage.

Il est vraisemblable qu'une des raisons majeures à même d'expliquer

son succès en Argentine tient à l'exceptionnel melting-pot

qu'était ce pays accueillant des immigrants aux origines et cultures

variées. Ces immigrants avaient traversé des évènements

de vie chaotiques, perdu leurs attaches, et leurs relations familiales

avaient été souvent chahutées. Il y avait donc, d'une

part, certaines fragilisations familiales et individuelles, d'autre part,

avec l'assimilation, la nécessité de trouver un terrain commun.

La psychanalyse était la plus à même d'offrir ce terrain

commun puisque sa doctrine suppose que nous sommes tous des exilés

de notre inconscient.

À l'époque

de la dictature, on a pu entendre un odieux parallèle entre le succès

qu'elle connaissait dans le pays et la survenue d'un tel régime,

comme s'il pouvait y avoir une solidarité entre ces deux mouvements.

L'inverse eut cours aussi bien et l'on suspecta la psychanalyse de connivence

avec le terrorisme. (cf. Vezzetti, Cuestionamos p.221).

Rappelons pour mémoire

qu'au début des années 70, un groupe d'analystes s'étaient

séparés du courant officiel, critiquant la façon dont

était pensée l'institution analytique, lui reprochant de

rester dans une pratique considérée comme bourgeoise et intimiste

de cabinet sans prendre en considération la situation sociale traversée

par le pays. Ce groupe intitulé Plataforma avait une visée

qui dépassait les frontières de l'Argentine, à la

différence de Documento, autre noyau de révolte, mais qui

était strictement argentin. L'on peut considérer a posteriori

qu'ils étaient dans le vent de l'histoire.

Pour aller plus avant dans

la réflexion que la psychanalyse peut apporter au drame argentin,

je vais tracer à grands traits quelques références

précieuses. Citons les conceptions freudiennes concernant la place

du père comme vecteur de l'interdit de l'inceste. Ces conceptions

s'originent de son livre Totem et tabou de 1912 qui esquisse une théorie

générale de la religion, dessinant les efforts des fils pour

prendre la place du Dieu-Père de la horde primitive, l'apparition

du sentiment de culpabilité qui en découle et les constructions

culturelles qui en procèdent. Le temps suivant est sa Psychologie

des masses en 1921. Il y démontre comment une foule veut toujours

un père de la horde comme idéal (Essais de Psychanalyse p.156),

et il oppose une foule organisée, dont le ressort est la croyance

d'un amour égal du leader pour ses sujets, à une foule en

guerre, ou simplement désorganisée, celle où le leader

perd sa fonction. Et là, certainement, le rôle de la corruption

des élites argentines est crucial.

Citons un passage de ses

"considérations actuelles sur la guerre et la mort" (Essais, p.241)

: "… Notre conscience, loin d'être le juge implacable dont parlent

les moralistes, est, par ses origines, de l' “angoisse sociale“ et rien

de plus. Là où le blâme de la part de la collectivité

vient à manquer, la compression des mauvais instincts cesse, et

les hommes se livrent à des actes de cruauté, de perfidie,

de trahison et de brutalité qu'on aurait crus impossibles, à

en juger uniquement par leur niveau de culture."

Il faudrait y ajouter son

Malaise dans la civilisation, qui, à partir de l'élaboration

de ses concepts de surmoi et de pulsion de mort illustre d'une façon

admirable et pessimiste les impasses du travail de civilisation lui-même.

On pourrait ici faire une

incidente sur les réflexions de Weber sur le pouvoir. Weber appelle

de ses vœux une position charismatique du leader soutenue par l'idée

d'une éthique de la responsabilité. Ce faisant, il rate la

bascule toujours possible de cette position vers le pire, bascule dont

l'Allemagne nazie a fourni l'illustration oh combien terrible que vous

connaissez.

Lacan constate que peu

d'hommes sont capables de résister à une dimension de sacrifice

à des Dieux obscurs. Lacan reproche à Freud de vouloir sauver

le père. Il va, avec l'écriture de ses quatre discours, reprendre

les conceptions freudiennes, rangeant sous la bannière du discours

du maître la construction freudienne du leader charismatique, et

sous celle du discours universitaire, celle des bureaucraties. Freud ne

pressent pas le déclin du père et l'évolution moderne

de la société vers des réseaux et des tentations communautaires

où nul centre ne prévaut plus. Cette évolution porte

en germe la montée des ségrégations, annoncée

par Lacan dans Télévision.

Voici donc quelques aperçus

pour ouvrir à la discussion.

|